CSR

2021年12月18日、「三陸沿岸道路」が全線開通を迎えました。これは、東日本大震災からの復興の「リーディングプロジェクト」として整備されたものです。三陸沿岸道路は宮城県仙台市と青森県八戸市を結ぶ全長359kmの自動車専用道路であり、その最後の開通区間となったのが、岩手県の普代―久慈間(25km)です。当社はこの普代―久慈間に位置する安家川にかかる橋梁「下安家大橋」の上部工を担当しました。

東日本大震災から11年の節目に、震災復興のひとつの区切りの象徴として三陸沿岸道路が多くのメディアで取り上げられました。当社が施工を担当した下安家大橋でも地元住民の皆様による渡り初めなどが行われ、大きな注目を集めました。

当社は建設業の社会的使命であるインフラ整備を通じて、引き続き地域の復興に貢献してまいります。

- 工事概要

-

- 工事名

- 国道45号 新安家大橋上部工工事

- 事業主

- 国土交通省東北地方整備局

- 設計

- 大日本コンサルタント株式会社

- 工事場所

- 岩手県九戸郡野田村

- 工期

- 2018年2月~2021年2月

- 工事概要

- PC3径間連続箱桁橋

橋長 231.0m

支間長 70.7m+90.0m+67.7m=228.4m

幅員 12.5m

橋梁全景 手前が下安家大橋、奥は三陸鉄道の安家川橋梁

橋梁全景 手前が下安家大橋、奥は三陸鉄道の安家川橋梁コンクリートの品質確保の取り組み

本橋梁は橋脚と橋桁がゴム支承を挟んで独立した「連続桁構造」になっています。施工時には橋脚を中心に左右バランスを取りながら少しずつ橋桁を伸ばしていく「張出し架設」で施工しました。本橋梁の場合は橋桁の長さが左右非対称で、仮固定部には大きな回転力がかかるため、橋脚柱頭部のコンクリートの品質確保が重要な課題でした。

橋脚直上部の橋桁は高さが7.5mにもなり、人通孔を除きマスコンクリートと呼ばれる巨大なコンクリートの塊です。コンクリートの打設時期は8月・9月の夏期の高温時であり、またコンクリートは固まる際に「水和熱」という熱が発生するため、温度変化によるコンクリートのひび割れなどの悪影響が懸念されました。さらにコンクリート打設後に表面に発生する分離水分「ブリーディング水」による品質への悪影響の懸念もありました。

本工事ではコンクリートの打設回数やセメントの種類の見直し、「パイプクーリング」と呼ばれるコンクリートの冷却設備の導入などの工夫により、コンクリートの品質確保を図りました。

鉄筋と後施工用注入用ホース

鉄筋と後施工用注入用ホース コンクリート打設

コンクリート打設

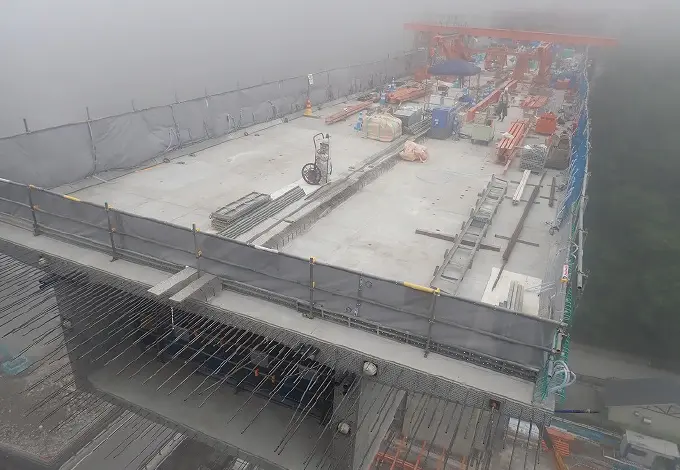

厳しい気候条件の中での施工

本橋梁の施工場所では、冬季には最低気温がマイナス15℃まで下がることもあります。厳しい自然環境の中でいかに高い品質を確保するかが大きな課題でした。

当工事では張出し架設に使用する移動作業車(ワーゲン)全体を覆う形で採光性パネルを設置しました。夏期には日光を遮断しつつパネル内でミストを使用しコンクリートの湿潤養生を行い、冬期にはジェットヒーターと風管を併用したジェットファーネスで保温養生を行うことでそれぞれの季節に応じた快適な作業環境を確保しつつ、コンクリートの品質確保を実現しました。

また本橋梁の近くでは、夏になると海から冷たく湿った風「やませ」が吹きます。太平洋に注ぐ安家川の河口付近に位置する本橋梁では海から飛来する塩分に加え、冬期に散布する凍結抑制剤(主に塩化ナトリウム)による塩害が懸念されました。本橋梁では錆の発生を防止するエポキシ樹脂を塗装した鉄筋の使用などにより、長期耐久性を確保しています。

張出し架設中の橋梁と迫り来る「やませ」

張出し架設中の橋梁と迫り来る「やませ」 「やませ」の濃霧に包まれる橋梁

「やませ」の濃霧に包まれる橋梁 ワーゲン内の作業風景

ワーゲン内の作業風景

清流の環境に配慮した施工

安家川の名前はアイヌ語の「ワッカ(きれいな水)」に由来するとされており、その名の通り清流を誇り、渓流釣りの名所としても知られています。さらに本橋梁の上流100m程の所にはサケ・マスの孵化場があり、毎年4〜5月には稚魚の放流イベントも行われています。

この美しい清流を守るため、河川への影響には細心の注意を払い施工を進めました。安家川の上空での施工時には作業排水や雨水排水などが河川へ落下しないよう排水を全て回収し、橋桁内を通して橋脚から排出する方法を取り、河川水質など環境への悪影響を防止しました。

施工現場から

東北支店 土木部 作業所長細野 順平

ある日、サケ・マス孵化場の組合長様から「すぐに来いよ」との電話があり、苦情かなと恐る恐るお伺いしたところ、「焼けたぞ、食べてけ」と焼きたてのアユの塩焼きをご馳走していただいたことがありました。

下安家大橋と並行してNHK朝の連続ドラマ『あまちゃん』で有名になった「三陸鉄道」が走っており、車窓から見える下安家大橋付近の海はすばらしい景色です。三陸鉄道では橋梁上で1分ほど停車し、海の景観について車掌さんが説明をしていましたが、工事期間中は「三陸沿岸道路」の説明をしてくださり、乗客の皆さんは施工中の下安家大橋の写真を撮られていました。

施工現場から

東北支店 土木部髙橋 新平

下安家大橋の上流100m程の所には、サケ・マスの孵化場があり、毎年4月頃に食育の一環として、地元の小学生たちによるサケの稚魚の放流会が行われます。地域の方のご厚意により、当社職員もこの放流会に参加させていただきました。

工事を行っている私たちも行事に参加させてもらえたことは、地域の方からの友好の証であるように感じて、大変嬉しく思いました。それと同時にこの道路が如何に待ち望まれているかも感じました。

私は、震災当時浪人生として大学進学を目指しており、周りが大変な中で勉強することに強い葛藤がありました。今回、土木技術者として地元東北の震災復興業務に携われたことに感謝しています。