2021年12月 UP

三陸沿岸道路(三陸縦貫自動車道、三陸北縦貫道路、八戸・久慈自動車道)は「復興道路」の一つで、太平洋側沿岸部を仙台から八戸までの359kmを結ぶ自動車専用道路として計画された、東日本大震災からの復興に向けたリーディングプロジェクトです。

新安家大橋(仮称)は三陸北縦貫道路の野田久慈道路「普代~久慈区間(約25km)」のうち安家川を跨ぐ橋梁で、サケ・マス孵化場の上空に、三陸鉄道・国道45号と並んで架設された橋長231mのPC3径間連続箱桁橋です。三陸沿岸道路(三陸縦貫自動車道、三陸北縦貫道路、八戸・久慈自動車道)は「復興道路」の一つで、太平洋側沿岸部を仙台から八戸までの359kmを結ぶ自動車専用道路として計画された、東日本大震災からの復興に向けたリーディングプロジェクトです。

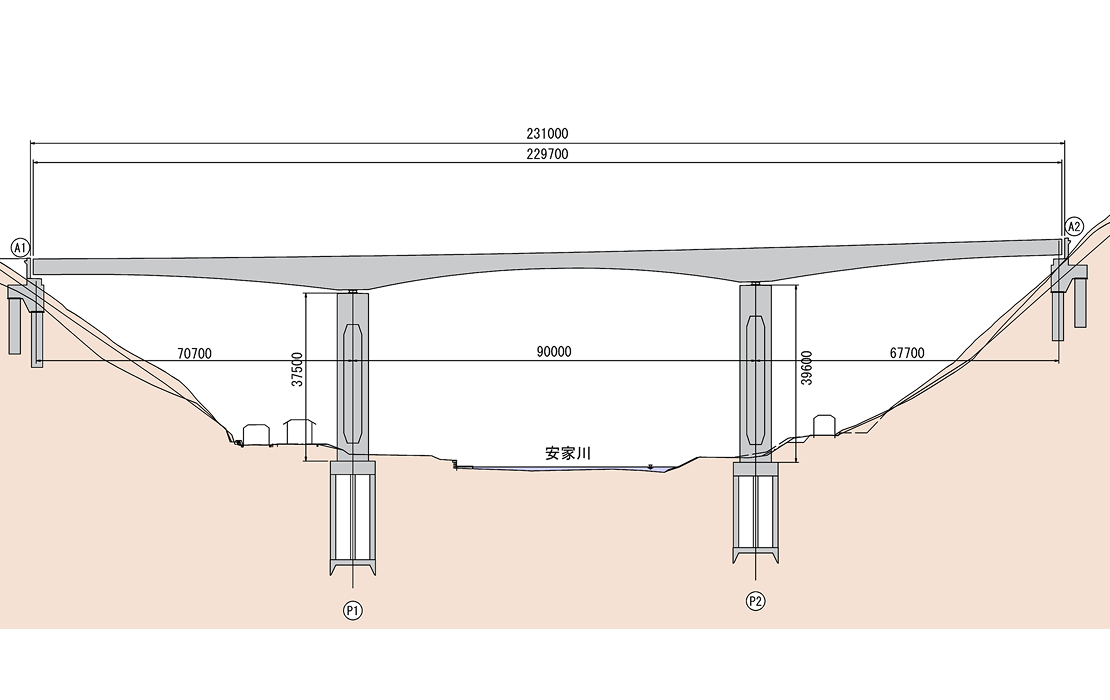

新安家大橋(仮称)は三陸北縦貫道路の野田久慈道路「普代~久慈区間(約25km)」のうち安家川を跨ぐ橋梁で、サケ・マス孵化場の上空に、三陸鉄道・国道45号と並んで架設された橋長231mのPC3径間連続箱桁橋です。

ナイル川源流橋が開通したウガンダ共和国ジンジャ県は、隣国のケニアやコンゴ民主共和国、ルワンダなどを結ぶ北部経済回廊上に位置し、内陸国であるウガンダの物資輸送に極めて重要な地点です。しかし、ナイル川に架かる既設橋は片側1車線で交通量の増加に伴う慢性的な渋滞が発生しており、また、深刻な老朽化により補修も困難なことから、新橋を建設することになりました。

ウガンダ初の斜張橋となるナイル川源流橋は、ヴィクトリア湖を源流とするナイル川の源流近傍に位置する橋長525m(135m+290m+100m)の3径間連続斜張橋で、総幅員22.9m、主塔高約80mの一面吊り構造となっており、コンクリート主桁の斜張橋としてはアフリカ全土で最大級かつ東アフリカ最大の支間長を有する長大コンクリート斜張橋です。

ナイル川源流橋の建設にあたっては、オリエンタルコンサルタンツ(現オリエンタルコンサルタンツグローバル)・エイト日本技術開発が架橋位置の検討を含む実現可能性調査から詳細設計を実施し、施工監理はオリエンタルコンサルタンツ(現オリエンタルコンサルタンツグローバル)・エイト日本技術開発・Pyunghwa Engineering Consultants JVが担当し、錢高組・現代建設JVが橋梁の建設および取付け道路を含む工事一式の施工を担当しました。

工事概要

- 工事名

- 国道45号 (仮称)新安家大橋上部工工事

- 工事場所

- 岩手県九戸郡野田村

- 橋梁形式

- PC3径間連続箱桁橋

- 橋長

- 231m(73.5m +90.0m+67.5m)

- 橋脚

- P1:37.5m P2:39.6m

構造

本橋は地形および交差道路の条件から、橋脚の設置位置を橋梁中心に寄せなければならず、中央径間長90.0mに対して側径間長が70.7mおよび67.7mと標準的な支間バランスよりも側径間が長いプロポーションとなっています。これにより、上下部を剛結合した「ラーメン構造」とした場合には、橋脚に大きな曲げモーメントが作用します。そのため、ラーメン構造ではなく、支承を介して上下部工を結合した「連続桁構造」を採用しています。

施工

張出し施工

本橋は張出し架設工法で施工しました。張出し架設工法とは型枠と足場を運搬できる移動作業車を桁の先端に設置し、ヤジロベーのように橋脚の左右からバランスをとりつつ、躯体を構築して施工する方法です。

張出し施工最盛期 : https://www.zenitaka.co.jp/topics/reports/shinakka.html

冬季の品質確保

特に冬季には、マイナス15℃まで外気温が低下するため、移動作業車を「採光性パネル」で覆って施工することで保温養生を実施し、コンクリートの品質確保を図りました。

塩害対策

本橋は海岸河口付近に架設されるため、飛来塩分と冬季の凍結防止剤散布による塩害が懸念されました。そのため、塩害対策として地覆部でのエポキシ樹脂塗装鉄筋の採用、塩分や水などの劣化因子の侵入が懸念される桁端部における防水塗装を実施しています。 また、あと埋め部へのコンクリート改質材の塗布、無塩の凍結抑制材使用など、施工中から塩害に配慮した対策を行うことで、長期耐久性の確保に寄与しています。

地元の方々との交流

本工事では、サケ・マスふ化場の下流に架橋するにあたり,地元住民の方々のご理解,漁協組合のご協力のもと円滑に施工を進めることができました。また、毎年4~5月に行われる稚魚の放流イベントにも参加させていただきました。 ここに、ご指導、ご協力いただきました関係各位の方々に御礼申し上げます。