環境・安全データ Environmental and Safety Data

環境データ

1.「脱炭素」目標達成に向けた進捗状況

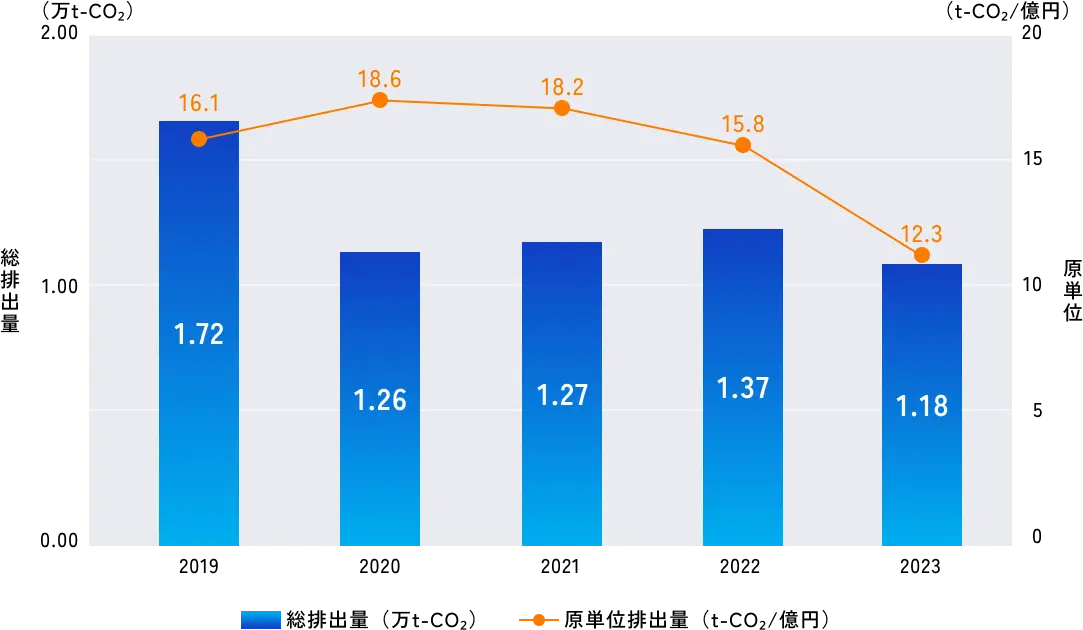

当社ではCO2排出量の削減目標として、2030年度までに施工段階※1におけるCO2排出量を40%※2削減し、2050年度までにCO2排出量を実質ゼロとすることを全社目標として設定し、CO2削減活動を継続しています。CO2排出量は、工事量や工種工法により大きく変動するため、目標値として「施工高1億円あたりのCO2排出量」である原単位(t-CO2/億円)を採用しています。

目標設定後の4年度目である2024年度は、施工高1億円あたりのCO2排出量は2023年度の12.28tから11.08t※3と9.8%の減少となりました。目標は前倒しで実現したものの、削減への取り組みは継続していきます。

施工時の工夫や技術開発など様々な取り組みを通して、「脱炭素化」を実現する具体策にスピードを上げて取り組んでまいります。

- ※1 施工段階におけるCO2排出量はScope1、Scope2をもって算出しています。Scope3は含まれていません。

- ※2 2012年度から2014年度の3年度平均値対比。目標値は施工高1億円あたりの排出量(原単位)で設定。

- ※3 日本建設業連合会の調査票の算出方法で計算。

CO₂排出量推移と削減目標

2.作業所・オフィスのCO2総排出量

作業所・オフィスのCO2総排出量の状況については、作業所においてはCO2フリー電力の導入を推進したこと、オフィスにおいては照明のLED化や省エネ型空調設備への更新を進めたことにより、2年度連続で減少となっています。

作業所・オフィスのCO₂総排出量および施工高1億円あたりのCO₂原単位排出量

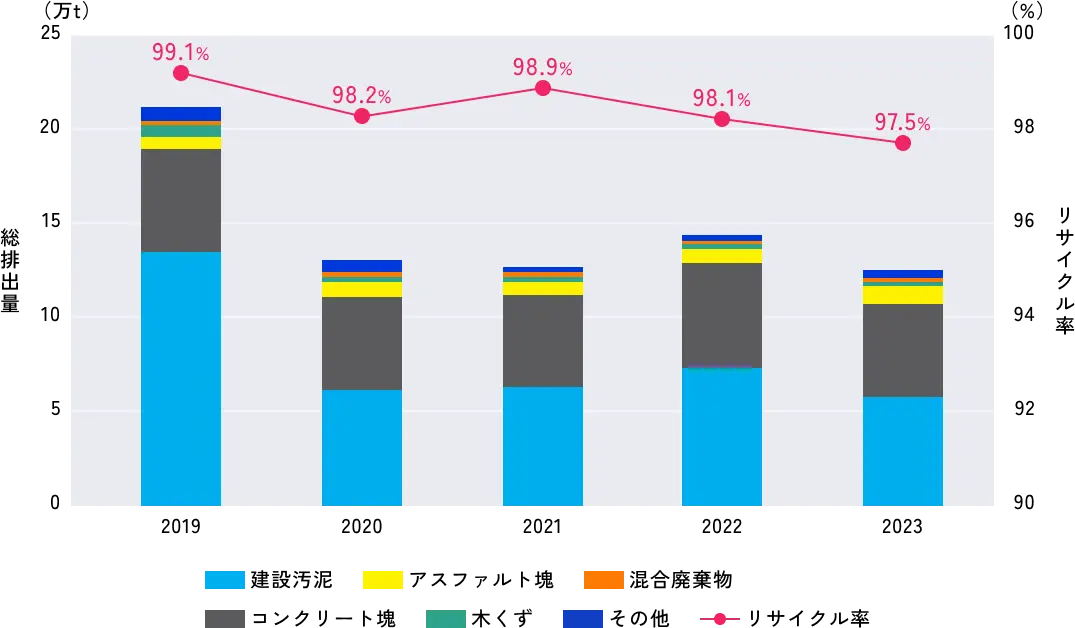

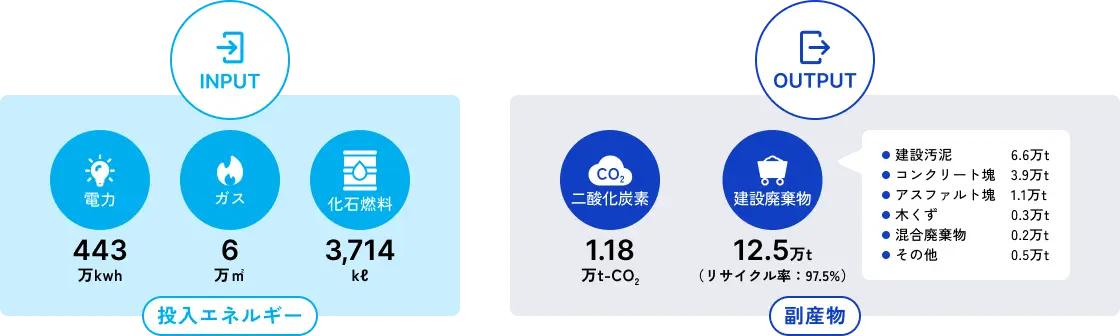

3.マテリアルフロー

建設業では、多くの資材やエネルギーが使用され、多くの環境負荷が発生しています。当社では、持続可能な循環型社会の形成のために、事業活動を通したインプットとアウトプットを集計し、物資やエネルギーのフローを管理しています。これらを定量的に把握し、資材・エネルギー共に天然資源の使用を抑え、再生資源の有効利用を推進しています。また建設副産物についても、発生抑制やリサイクルによる再資源化に努めています。

作業所・オフィスのCO₂総排出量および施工高1億円あたりのCO₂原単位排出量

建設廃棄物の総排出量は、前年度比8%増加となりましたが、大型シールド工事や大型物流倉庫工事などの進捗に伴う汚泥の増加が影響しています。

廃プラスチックは、排出量は多くはありませんが、近年マイクロプラスチックの海洋汚染の問題がクローズアップされてきており、当社でも廃棄物の削減および適正処理に努めています。

また、脱炭素の推進の観点から処分方法を「サーマルリサイクル」から「マテリアルリサイクル」「ケミカルリサイクル」にシフトして増やすことにより資源循環社会へ対応しています。

建設廃棄物発生量(万t)および

リサイクル率(%)

安全データ

1.2024年度安全成績―

災害発生状況の概観

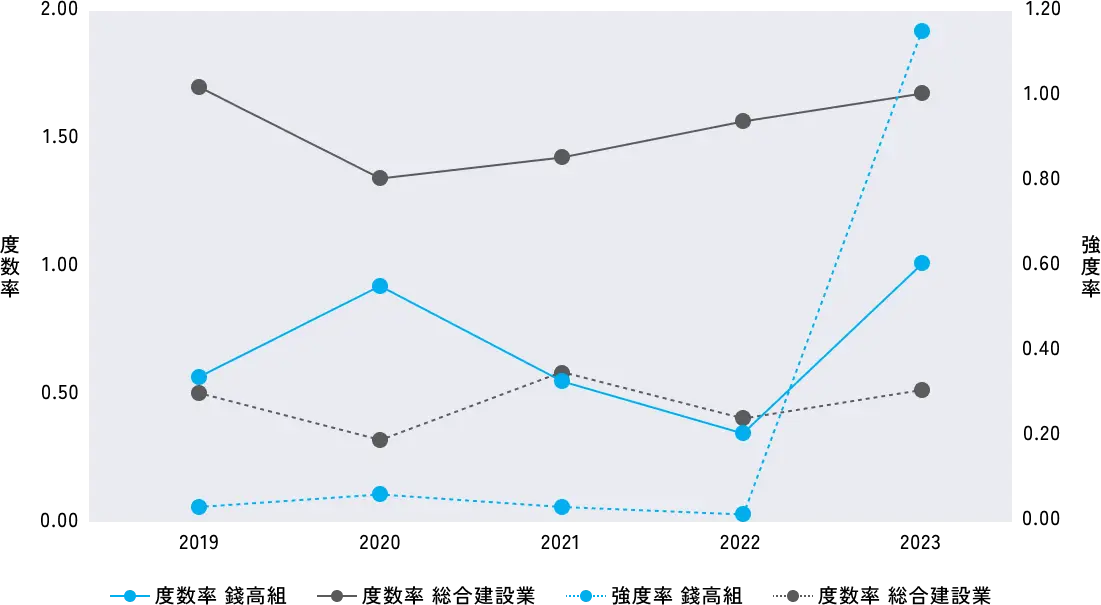

2024年度の当社作業所における労働災害被災者数※1は28人となりました。被災者数は、2021年度までは減少傾向にありましたが2022年度より増加傾向に転じています。労働災害の発生頻度を示す「度数率※2」も悪化しています。

全社の安全衛生活動を総括する中央安全衛生委員会を中心に、当社作業所で発生したすべての労働災害の事象の原因分析を行い、再発防止のための対策立案・作業所への水平展開を行っています。

- ※1 集計対象は錢高組の労災保険適用事案

- ※2 度数率:100万延労働時間あたりの労働災害件数

- ※3 強度率:1,000延労働時間あたりの労働損失日数

過去5年間の度数率・強度率の推移

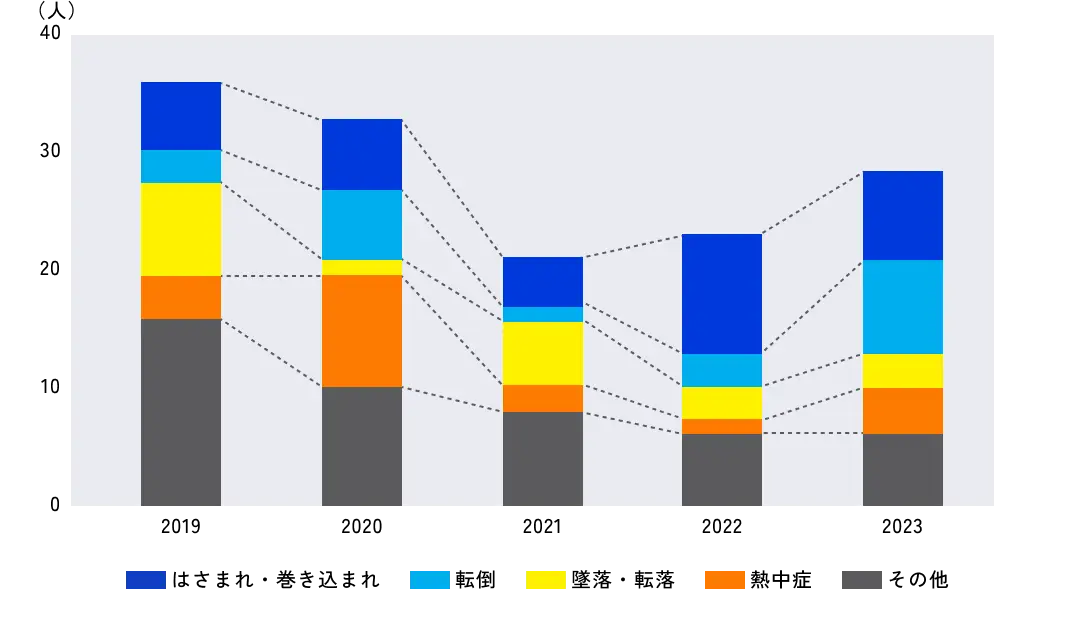

2.型別被災者数の推移

事故の型別を見ると被災者の多い順に「転倒災害」「熱中症」「はさまれ・巻き込まれ災害」となります。特に「転倒災害」および「はさまれ・巻き込まれ災害」が増加傾向にあります。2024年度は、夏場に猛暑日が続いたことで「熱中症」も増加しました。2025年度は日よけ・送風機・空調服の使用やこまめな水分補給・充分な休憩時間、各自の体調確認等を徹底し、熱中症の撲滅に取り組んでいます。

型別被災者数の推移

2024年度労働災害の型別の被災者数

| 労働災害の型別 | 人数 |

|---|---|

| 転倒 | 7 |

| 熱中症 | 7 |

| はさまれ・巻き込まれ | 5 |

| 墜落・転落 | 2 |

| 飛来・落下 | 1 |

| 切れ・こすれ | 1 |

| その他 | 5 |

| 合計 | 28 |