Project Story 03 勝鬨橋(かちどきばし)

The Gateway on Water 隅田川の象徴となった「我が国最大の跳開橋」

勝鬨橋は、東京都東部を流れる隅田川の河口近くに架かる道路橋です。

船が通行する際に橋桁が開く「跳開橋」という特殊な橋で、現在では開くことはありませんが、かつては一日に何度も開いていました。

その特徴的な姿から下町の象徴として数多くの映画や小説、漫画、アニメにも登場しており、まさに「隅田川の象徴」と呼ぶにふさわしい存在となっています。

特徴 Features

歴史

幻の万博のメインゲートとして

歴史

幻の万博のメインゲートとして

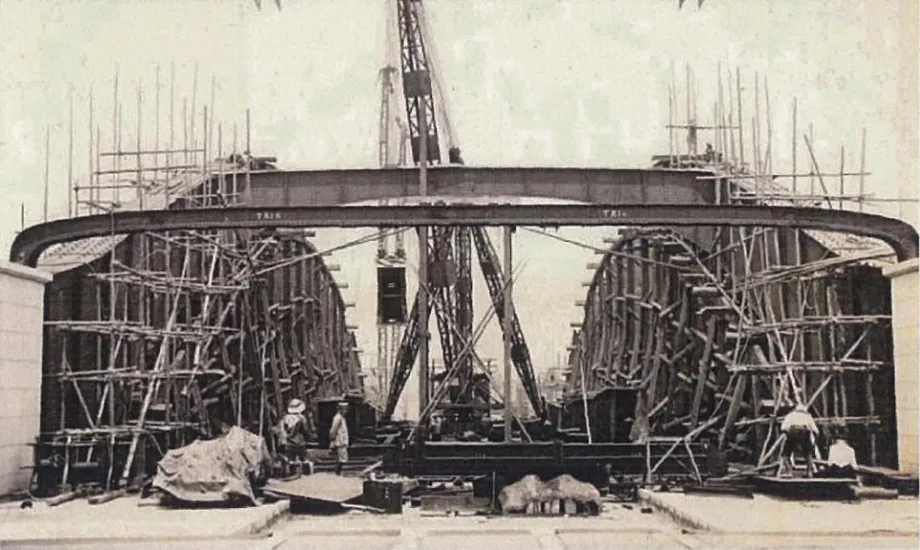

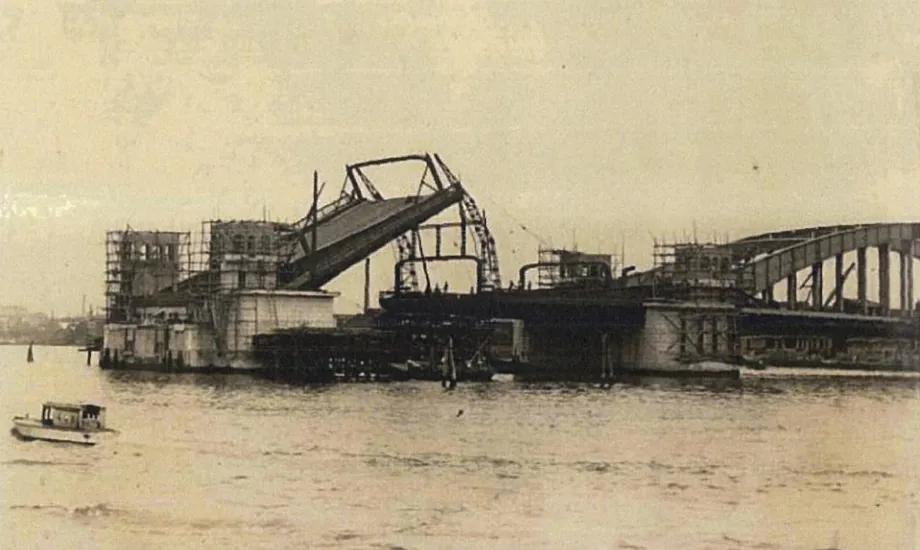

勝鬨橋は1940(昭和15)年に開催予定であった国家的イベント「紀元2600年記念日本万国博覧会」のメインゲートとして計画され、1933(昭和8)年6月10日に工事に着手。資材が不足する中、7年をかけ1940(昭和15)年6月14日に完成しました。

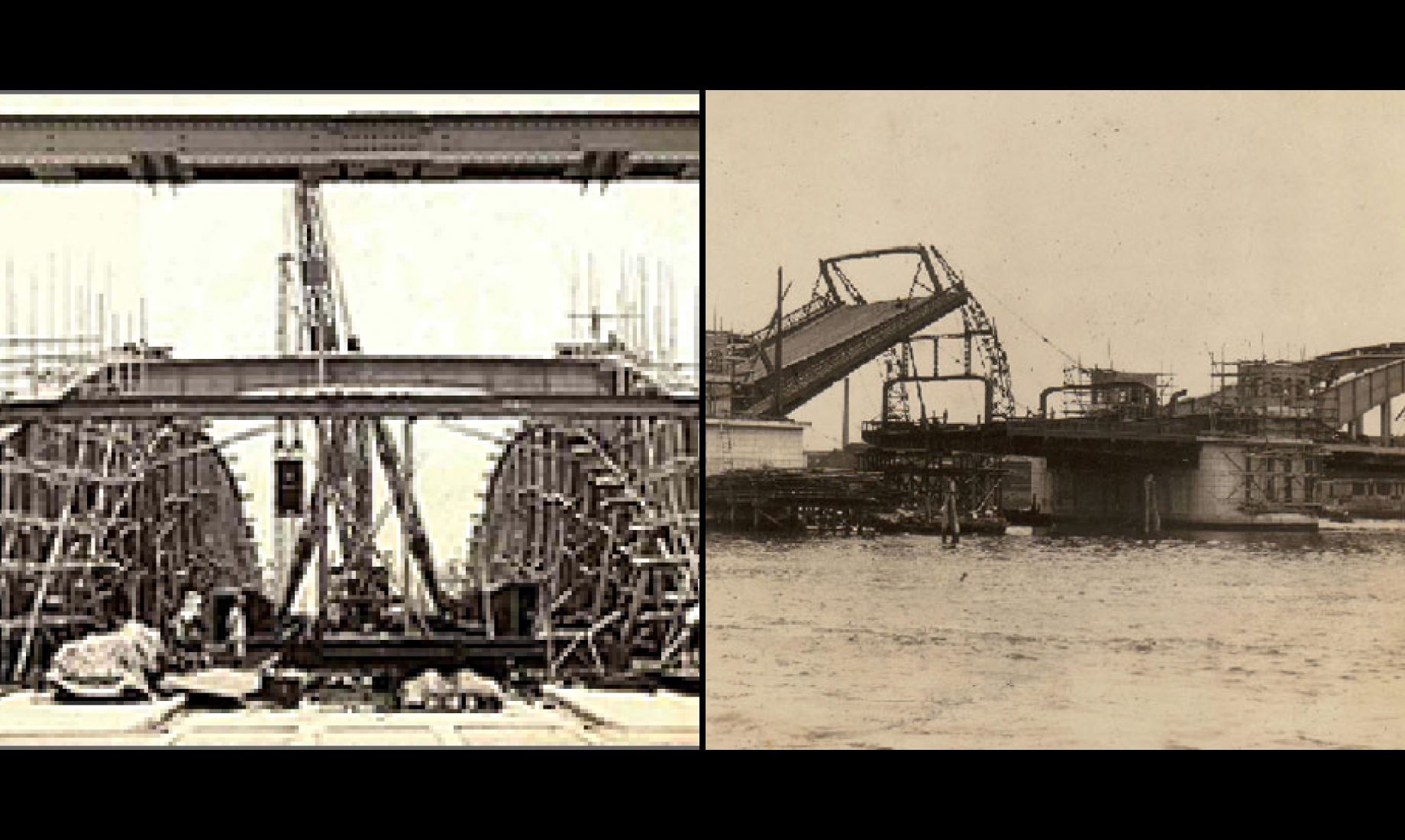

橋長246.0m、中央の跳開部は51.6m、有効幅員22m。当時の我が国の技術の粋を結集した橋梁で「東洋一の可動橋」とも呼ばれました。橋全体は左右の固定部(アーチ橋)と中央の跳開部の大きく3つの部分から構成されており、河川内の2基の橋脚に橋桁を開く機械装置を収めています。

工事は、東京市(直営部)、錢高組(請負部)を主体とし、鋼桁部分は東京石川島造船所(現 IHI)、横河橋梁製作所(現 横河ブリッジ)、川崎車両(現 川崎重工業)が担いました。

「勝鬨橋」の名前は築地と月島を結ぶ場所に設けられていた渡し舟「勝鬨の渡し」に由来します。この渡しは1905(明治38)年に日露戦争における旅順陥落を記念して設置されたもので、大国ロシアに勝利した戦勝ムードから「勝鬨=戦いに勝った時にあげる喜びの叫び声」と命名されました。

「東洋一の跳ね橋」の誕生

そして「開かずの橋」に

「東洋一の跳ね橋」の誕生

そして「開かずの橋」に

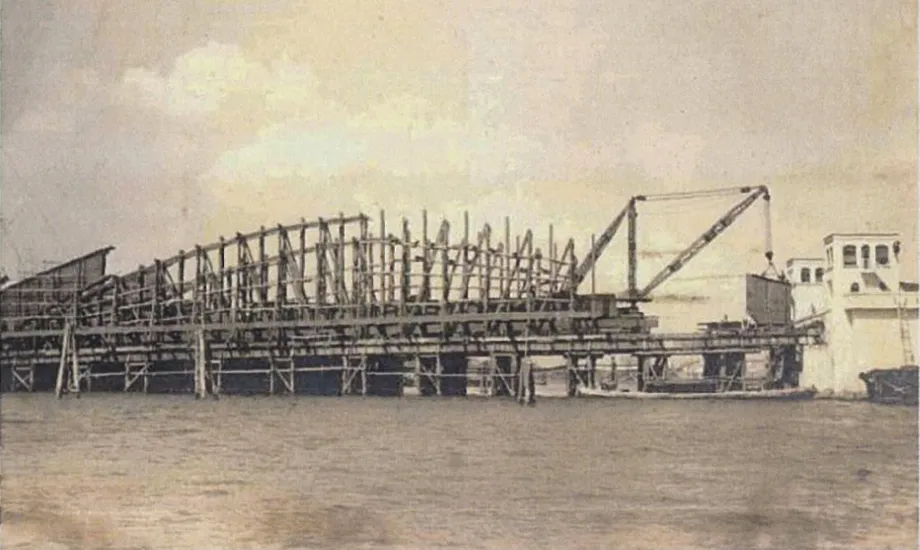

勝鬨橋は海上輸送と陸上交通の共栄を意図し、国内唯一の「シカゴ型二葉式跳開橋」として計画されました。建設当時は隅田川を航行する船が多く、陸運よりも水運を優先させるために可動橋として設計され、午前9時、正午、午後3時の1日3回、1回につき20分程度開いて大型船を通していました。また1947(昭和22)年には橋の上に都電が開通し、自動車、路面電車、船舶と3つの交通を担うことになりました。

しかし、高度経済成長に伴うモータリゼーションの進展により、次第に跳開が引き起こす車両の渋滞が問題視されるようになりました。さらに1964(昭和39)年には勝鬨橋の上流側に開閉機構を持たない固定桁の「佃大橋」(当社施工)が建設され、船の航行量も大幅に減少。佃大橋の開通以降、勝鬨橋の跳開回数は年間100回を下回るまでに減少しました。

そして1970(昭和45)年11月29日を最後に跳開を停止。勝鬨橋は「開かずの橋」となりました。

(写真提供:東京都建設局)

文化財への指定

橋梁技術史上の傑作として

文化財への指定

橋梁技術史上の傑作として

勝鬨橋は、我が国で最大規模の跳開橋として、その橋梁技術史上に占める価値が認められ、同じく隅田川に架かる「清洲橋」「永代橋」とともに2007年6月に国の重要文化財に指定されました。

また跳開部の機械設備は機械技術の面で歴史的な意義が認められ、2017年8月に日本機械学会によって「機械遺産」に認定されました。可動桁の重量は片側約1,000t、この桁を跳ね上げるために橋脚内部に収められたカウンターウェイト(おもり)も約1,000t、その重心位置にある歯車は半径7.4mと巨大なもので、電気駆動のモーターで橋を開いていました。当時の設備は現在も残されており、定期的に見学ツアーが開催されているほか、勝鬨橋に隣接する旧変電所を改装した「かちどき 橋の資料館」にも保存展示されています。

参考:文化庁「文化遺産オンライン」勝鬨橋

https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/147848

(撮影:安河内孝氏 画像提供:土木学会附属土木図書館)

下町の象徴として

今も親しまれる勝鬨橋

下町の象徴として

今も親しまれる勝鬨橋

その勇壮なスケールと特徴的な姿から、勝鬨橋は下町の象徴として多くの文芸作品・映像作品に登場してきました。1954(昭和29)年の映画、初代『ゴジラ』では、浅草を破壊したあと隅田川を下って東京湾に戻るゴジラにひっくり返されています。漫画・アニメ『こちら葛飾区亀有公園前派出所』にも度々登場し、特に映画版ではクライマックスで重要な役割を果たしています。

「開かずの橋」となった勝鬨橋ですが、現在でも再び勝鬨橋を開け、下町の活性化につなげたいという動きが市民グループを中心にあるほか、専門家による調査でも「開閉に技術的な問題はない」との報告が出ています。いつの日か、開いた勝鬨橋を見てみたいものです。

The Gateway on WaterThe Gateway on Water

工事概要 Outline

-

- 工事場所

-

東京都中央区

-

- 事業主

-

東京市

-

- 設計

-

東京市(成瀬勝武、瀧尾達也、安宅勝)

-

- 工期

-

1933年6月~1940年6月

-

- 工事概要

-

鋼製跳開橋

橋長246.0m

支間長86.0m

跳開部分幅員26.6m

固定部分幅員25.8m

石造高欄付、袖高欄附属

鋼製鈑桁2基(門構4基を含む)

鋼製タイドアーチ2基、(門構2基を含む)

鉄筋コンクリート造橋脚2基(橋脚塔4棟を含む)

鉄筋コンクリート造橋台2基

跳開装置一式