Project Story 04 天満天神繁昌亭

Traditional Comedy Theater 上方落語の伝統をつなぐ夢の演芸場

上方落語の定席「天満天神繁昌亭」は、長らく常設の劇場を持たなかった大阪に約60年振りに誕生した落語専門の演芸場です。

「学問の神様」菅原道真公をお祀りした浪速っ子に信仰の厚い「大阪天満宮」の敷地内に建設され、2006年9月のオープン以来全国的に大きな注目を集めており、

大阪の観光名所の一つとして街の賑わいに貢献しています。

特徴 Features

大阪の街に約60年振りに復活した

「上方落語の定席」

大阪の街に約60年振りに復活した

「上方落語の定席」

大阪・京都を中心とする「上方」で主に演じられる「上方落語」は300年余りの歴史を誇る笑芸です。大阪天満宮界隈には戦前は8軒の寄席がありましたが、戦後は1軒もなくなってしまいました。寄席の復活を願う上方落語協会の申し出に、街の活性化を目指す天神橋筋商店連合会が賛同し、大阪天満宮から土地の無償提供を受けることで「上方落語の定席復活」という長年の夢が実現しました。建設費は一般市民や企業からの募金でまかなわれています。

2006年9月の開場は大きな注目を集め、前売りチケットは連日売り切れ、立ち見も出るという盛況振りでした。

伝統的な街並みとの調和

「笑い」への期待を高める約1,500張の提灯

伝統的な街並みとの調和

「笑い」への期待を高める約1,500張の提灯

建物は鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造)3階建て、寄席は椅子席のみで216席、その他楽屋などが置かれています。ホールは高座(舞台)と客席の距離が近く、噺家の肉声が届き、落語の醍醐味を味わうことができます。

外観は大阪天満宮をはじめとする伝統的な街並みとの調和を重視して設計されており、屋根は寄棟の瓦葺き、外壁は敷地内から出た砂の色(じゅらく色)で仕上げています。

また現在は模様替えされていますが、竣工当時、ホールの天井には建設に当たって資金の寄付をされた個人・団体の名前が書かれた提灯が約1,200張吊るされており、この建物に寄せる人々の熱い思いが込められた空間となっていました。

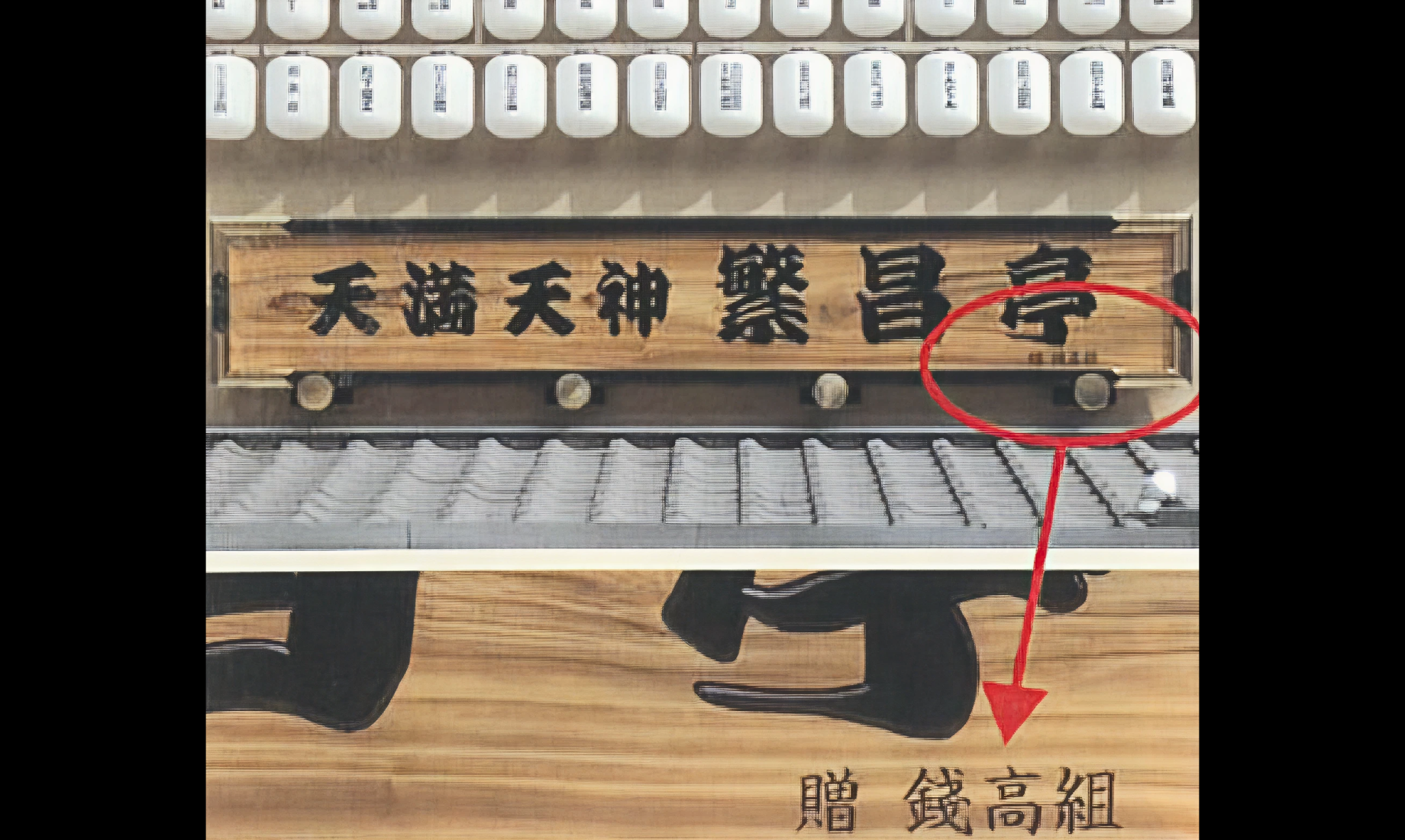

建物外壁には今でも300張余りの提灯が吊るされており、当社の社名入りの提灯もありますので、訪れた際にはぜひ探してみてください。また建物正面に掛かる「天満天神繁昌亭」の大看板も当社の寄贈によるもので、樹齢約300年のクスノキの一枚物、厚さ7cm、高さ60cm、横幅4メートルという大物です。

高い注目度の中で工事を完遂

今日も大阪に「笑い」を届けます

高い注目度の中で工事を完遂

今日も大阪に「笑い」を届けます

建物は8ヶ月余りの工事を経て2006年8月に竣工、9月に無事オープンを迎えました。工事中はテレビの生中継等もあり、非常に注目度が高い中での施工でしたが、無事竣工を迎えることができました。竣工式には上方落語協会の桂三枝会長(当時、現 桂文枝)をはじめ多くの関係者・落語家が参加し、9月には桂三枝会長他によるこけら落とし公演も行われました。

敷地内には竣工当時、上方落語隆盛の時代の象徴とされる「赤い人力車」も置かれていました(現在は繁昌亭館内に展示)。これは上方落語の大スターであった初代 桂春團治(1878-1934)が寄席回りに使ったとされる人力車にちなんだもので、多額の借金があった中で見栄を張り、無理して仕立てた人力車を「火の車」に見立てて赤く塗ったという逸話に由来するものとされています。オープニングではこの赤い人力車に三代目 桂春團治(1930-2016)が乗り、桂三枝会長が引くパフォーマンスも披露されました。

日が落ちれば建物を彩る無数の提灯にも明かりが灯され、夜の舞台「夜席」が幕を開けます。天満天神繁昌亭は今日も上方落語の伝統を受け継ぎながら、大阪の皆様へ「笑い」を届けています。

Traditional Comedy TheaterTraditional Comedy Theater

工事概要 Outline

-

- 工事場所

-

大阪市北区天神橋

-

- 事業主

-

社団法人 上方落語協会

-

- 設計

-

狩野忠正建築研究所

-

- 工期

-

2005年12月~2006年8月

-

- 工事概要

-

RC造(一部S造) 地上3階

建築面積 457.76㎡

延床面積 589.93㎡

-

- 主な表彰

-

第28回(2008年度)大阪都市景観建築賞(大阪まちなみ賞)

※本ページに掲載の各写真は、竣工当時のものです。